1. De la sécheresse à l’embolie

Comme vu dans la Fiche Pratique Les besoins en eau, l’arbre réagit à la sécheresse en limitant sa transpiration.

Lorsqu’il manque d’eau, il réduit la surface d’échange avec l’atmosphère en fermant ses stomates et en provoquant parfois la chute du feuillage.

Ce mécanisme de défense permet d’économiser l’eau, mais il ne protège pas toujours la plante d’un autre danger : la rupture du flux de sève.

La cause principale de mortalité lors des sécheresses prolongées n’est pas la perte des feuilles, mais bien l’embolie des vaisseaux conducteurs.

Cette défaillance du système hydraulique empêche la sève brute de circuler, conduisant à la déshydratation interne des tissus et à la mort progressive de l’arbre.

2. De la cavitation à l’embolie

Le transport de l’eau à l’intérieur des végétaux se fait par le xylème, tissu conducteur formé de tubes ligneux creux et connectés.

Ce réseau assure une liaison hydraulique continue entre les racines et les feuilles..

La montée de la sève repose sur un équilibre de tension : l’eau est tirée vers le haut par la transpiration foliaire, tandis que la cohésion des molécules d’eau maintient la colonne liquide continue.

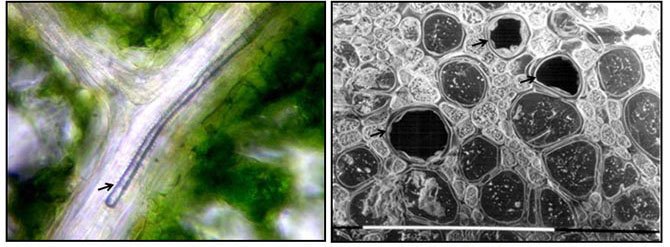

Lorsque cet équilibre est rompu, une bulle d’air se forme dans un vaisseau : c’est la cavitation.

Elle interrompt localement le flux. Si les cavitations se multiplient et que les bulles d’air s’élargissent, elles remplissent les conduits de gaz : on parle alors d’embolie.

Les segments embolisés deviennent inactifs et ne peuvent plus conduire l’eau.

Si l’embolie touche une fraction importante du réseau, la circulation de la sève est bloquée et l’arbre entre en détresse hydraulique.

→ Cavitation : apparition de bulles d’air dans le xylème.

→ Embolie : obstruction complète et durable du conduit.

3. Formation et propagation de l’embolie

Le risque de cavitation augmente lorsque la tension hydrique dans le xylème devient trop forte, c’est-à-dire lorsque le potentiel hydrique de la sève devient très faible (pression négative élevée).

En période de sécheresse, la transpiration foliaire tire la colonne d’eau vers le haut, mais si le sol (substrat) ne fournit plus assez d’eau, la succion devient excessive.

Sous cette contrainte, des bulles d’air peuvent pénétrer dans les conduits par les lenticelles de l’écorce ou à travers les membranes des ponctuations du xylème.

Une seule cavitation peut se propager de cellule en cellule, affectant un rameau entier.

Les premiers organes touchés sont les feuilles et les jeunes rameaux, car ce sont les zones où la tension de sève est la plus élevée.

Les tissus se dessèchent, brunissent, et cessent d’assurer les échanges gazeux et hydriques.

Autres causes d’embolie :

– Gel : l’eau contenue dans le xylème gèle, se dilate, et forme des microbulles d’air. Lors du dégel, ces bulles s’agrandissent et interrompent le flux.

– Taille mécanique : les plaies ouvertes peuvent introduire de l’air dans le réseau conducteur.

– Attaques d’insectes xylophages : certains coléoptères ou foreurs créent des cavités favorisant l’entrée d’air.

4. Conséquences physiologiques

Lorsqu’un arbre subit une embolie, il n’est plus capable d’acheminer l’eau depuis ses racines vers les zones aériennes.

La pression interne des tissus baisse, les cellules se déshydratent et les échanges gazeux cessent.

La photosynthèse s’arrête, la respiration cellulaire diminue, et la plante entre en crise énergétique.

Les organes les plus éloignés du tronc — jeunes rameaux, feuilles apicales, fruits — sont les premiers à dépérir.

Si la période de stress se prolonge, le xylème peut être partiellement reconstruit lors de la reprise végétative, mais la perte des anciens vaisseaux reste irréversible.

Un taux d’embolie supérieur à 60 % est généralement considéré comme létal chez la plupart des essences tempérées.

5. Vulnérabilité selon les espèces

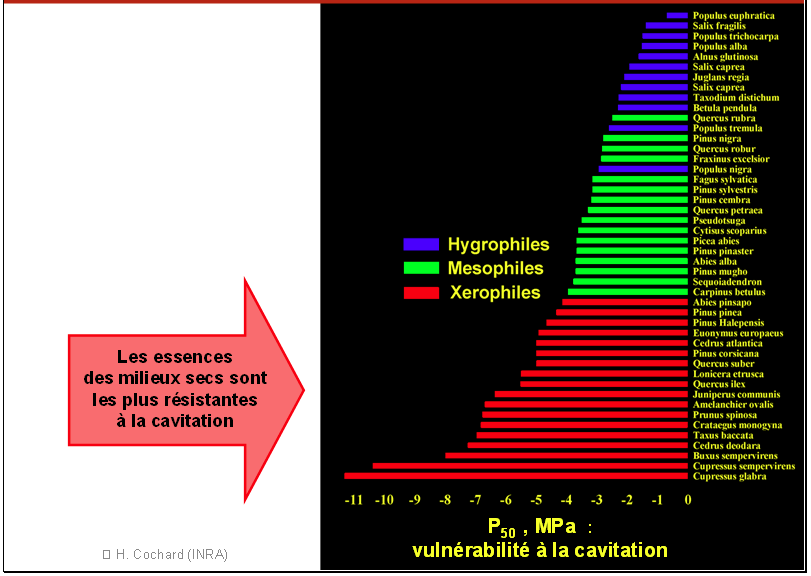

Toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière à la cavitation.

Les arbres issus de milieux secs ou méditerranéens ont évolué vers des conduits plus étroits, plus épais et plus résistants à la tension, tandis que les espèces hygrophiles (de milieux humides) ont des conduits larges, plus efficaces mais plus vulnérables.

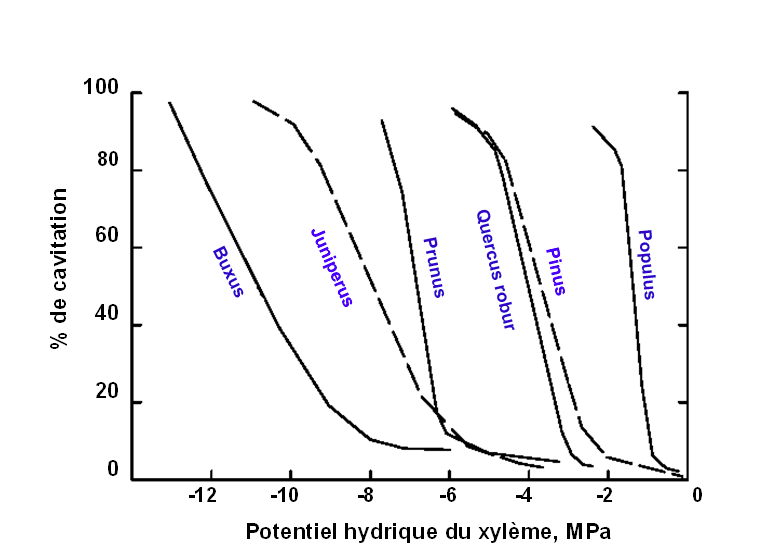

Cette résistance est quantifiée par le paramètre P₅₀, qui correspond au potentiel hydrique pour lequel 50 % des conduits du xylème sont cavités.

Le MPa (mégapascal) est une unité de mesure de la tension hydrique : plus la valeur est négative, plus la pression de succion dans la sève est forte, indiquant un stress hydrique important.

1 MPa équivaut à un million de pascals, soit environ 10 bars de pression.

Plus la valeur de P₅₀ est négative, plus l’espèce résiste à la cavitation.

Exemples :

– Populus deltoides (peuplier) : P₅₀ ≈ –1,2 MPa → très vulnérable ;

– Quercus robur (chêne pédonculé) : P₅₀ ≈ –3,0 MPa → vulnérabilité moyenne ;

– Pinus sylvestris (pin sylvestre) : P₅₀ ≈ –4,5 MPa → résistant ;

– Buxus sempervirens (buis) : P₅₀ ≈ –6,0 MPa → très résistant.

Les espèces de milieux arides peuvent survivre à des potentiels hydriques deux à trois fois plus faibles que ceux tolérés par les feuillus de zones tempérées.

Cette variabilité explique les mortalités sélectives observées lors des sécheresses récurrentes ou des vagues de chaleur.

Le peuplier (Populus deltoïdes) présenté sur ce graphique est l’espèce la plus vulnérable, alors que le buis (Buxus) est la plus résistante.

Entre ces deux extrêmes, on trouve un pin (Pinus sylvestris), le chêne pédonculé (Quercus robur), un cerisier sauvage (Prunus cerasifera) et le genévrier (Juniperus).

Les espèces les plus résistantes à la cavitation sont adaptées pour pousser dans les milieux secs.

7. Diagnostic et observation

L’embolie n’est pas toujours visible à l’œil nu. Certains symptômes peuvent toutefois alerter :

– flétrissement rapide des jeunes feuilles sans dessèchement du substrat ;

– coloration terne ou brunissement localisé des rameaux ;

– stagnation de croissance malgré un arrosage correct ;

– absence de reprise printanière sur certains rameaux.

Dans les laboratoires, l’embolie est détectée par des mesures de conductivité hydraulique ou par imagerie microtomographique.

En culture amateur, l’observation visuelle et la connaissance du comportement de l’espèce sont les meilleurs indicateurs.

8. Points clés à retenir

– L’embolie correspond à l’obstruction des vaisseaux du xylème par des bulles d’air.

– Elle résulte d’une cavitation provoquée par des tensions hydriques excessives.

– Les causes principales sont : sécheresse, gel, blessures mécaniques, insectes xylophages.

– La résistance à la cavitation varie fortement selon les espèces (indicateur P₅₀).

– Les espèces méditerranéennes et xérophiles sont naturellement plus résistantes.

– En culture en pot, la gestion fine de l’eau et la prévention du gel sont essentielles à la survie.

– Le respect de la préconisation LCB (2–4 jours de gel) limite la déshydratation et les embolies hivernales.

Références bibliographiques

Cochard, H., & Tyree, M.T. (1990). Xylem dysfunction in plants: the role of cavitation and embolism. Plant Physiology, 94(3), 1195–1199.

Cochard, H. (2019). La mécanique de l’eau dans les plantes. INRAE.

INRAE (2021). Cavitation et embolie : comprendre le fonctionnement hydraulique des arbres.

Cruiziat, P., Cochard, H., & Améglio, T. (2002). Hydraulique du xylème et vulnérabilité à la cavitation chez les plantes ligneuses. Comptes Rendus Biologies, 325(12), 1123–1131.

Larcher, W. (2003). Écophysiologie végétale : écologie et physiologie des groupes fonctionnels. Springer France.

Pallardy, S.G. (2010). Physiologie des arbres et des plantes ligneuses. Éditions Tec & Doc.

Pour aller plus loin, voici 2 vidéos sur l’embolie de l’arbre

0 commentaires