Le compost : un amendement organique essentiel

Le compost est un engrais naturel appartenant à la famille des MOA (Matières Organiques et Amendements). Il agit avant tout comme un amendement organique, c’est-à-dire qu’il enrichit le substrat, stimule l’activité biologique et favorise la nutrition des arbres et des plantes cultivés.

Un processus naturel de dégradation

Contrairement aux matériaux d’origine minérale, relativement inertes, les matières organiques sont biodégradables et donc vouées à évoluer dans le temps.

Cette transformation s’opère grâce à une multitude de micro-organismes (bactéries, champignons, actinomycètes) qui dégradent les molécules organiques complexes.

Au cours de cette décomposition, la matière organique libère du dioxyde de carbone (CO₂), dont l’accumulation peut limiter la respiration racinaire et donc l’absorption d’eau et de nutriments.

La dégradation des protéines produit en outre de l’ammoniac, ce qui tend à augmenter le pH du substrat. Plusieurs auteurs (Digat et Lemaire, 1992, cités par Urban, 1997) ont montré que cet ammoniac peut être toxique pour les racines et accroître la sensibilité aux maladies.

Le stade ultime de décomposition de la matière organique est la minéralisation, au cours de laquelle sont libérés des ions tels que phosphore (P), potassium (K), calcium (Ca) et magnésium (Mg).

Si ces éléments sont présents en excès, ils peuvent entraîner des phénomènes de salinité ou de phytotoxicité, en particulier dans les substrats de culture confinés comme ceux des arbres en pot.

L’utilisation des écorces, notamment d’écorce de pin

Les écorces de pin sont largement utilisées comme support de compostage, mais jamais à l’état brut : elles contiennent des résines, tanins et autres composés phénoliques potentiellement phytotoxiques.

Lorsqu’elles sont fraîches, leur rapport C/N (Carbone/Azote) est élevé : leur dégradation consomme beaucoup d’azote, au détriment des plantes. En revanche, une fois compostées et neutralisées, les écorces deviennent des amendements stables, légers et bien aérés.

Elles présentent une bonne stabilité structurale, une faible rétention d’eau, et sont riches en potasse, bien que leur capacité d’échange cationique (CEC) demeure modeste.

À la pépinière de l’association Bonsaï La Part du Colibri, seul le compost d’écorce de pin tamisé est utilisé, notamment le produit ORGAPIN. Ce matériau, à rapport C/N stable et modéré, assure une décomposition lente et maîtrisée, rendant les éléments nutritifs disponibles à l’arbre sans déséquilibrer le substrat.

Le rapport C/N : un indicateur de stabilité biologique

Le rapport C/N (Carbone/Azote) est un indicateur clé de la stabilité biologique d’un compost.

En début de décomposition, ce rapport est élevé, signe d’une matière encore active et consommant de l’azote. En fin de processus, il devient faible, ce qui traduit une matière organique stabilisée et donc plus sûre pour les racines.

Selon Lemaire (1993, cité par Urban, 1997), ce rapport n’est cependant pas suffisant à lui seul pour caractériser la stabilité d’un substrat : il doit être complété par l’analyse de la capacité d’échange cationique (CEC), du pH, et du taux de minéralisation.

Dans la pratique, les tourbes et les écorces compostées sont considérées comme relativement stables et adaptées à la culture en conteneur.

À retenir

Les substrats chimiquement inertes et faiblement biodégradables permettent le meilleur contrôle de la nutrition minérale et hydrique des arbres cultivés.

L’utilisation de composts mûrs, à faible rapport C/N, est donc essentielle pour garantir la stabilité biologique, éviter les déséquilibres chimiques et préserver la dignité racinaire des arbres en pot.

Bibliographie indicative

Digat, B. & Lemaire, F. (1992) – La matière organique dans les substrats horticoles : rôles et évolution.

In Urban, J. (1997) – Les substrats de culture horticole, Tec & Doc, Lavoisier.

Lemaire, F. (1993) – “Évolution et stabilité des substrats organiques.” Revue Horticole, n°337.

Urban, J. (1997) – Les substrats de culture horticole : bases scientifiques et techniques d’utilisation, Tec & Doc, Lavoisier.

INRAE (2020) – Les composts : de la dégradation à la valorisation agronomique, dossier en ligne.

Garbaye, J. & Le Tacon, F. (2011) – Interactions biologiques dans le sol et nutrition minérale des plantes, Éditions Quae.

Ce que l’on peut globalement retenir, c’est que les substrats inertes chimiquement et peu biodégradables permettent le meilleur contrôle de l’approvisionnement en éléments minéraux des arbres.

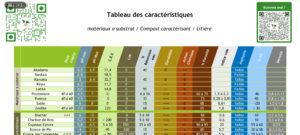

FT – Tableau caractéristiques – substrat – compost caractérisant – litière

Nos procédés de production sont tracés et validés dans un système qualité avec les procédures, et nous les mettons a votre disposition.

0 commentaires