Les premiers à s’être intéressés aux biostimulants ont été les producteurs de cultures spécialisées. Cet intérêt est maintenant répandu et de nouveaux produits se développent pour toutes les cultures.

Définition des biostimulants

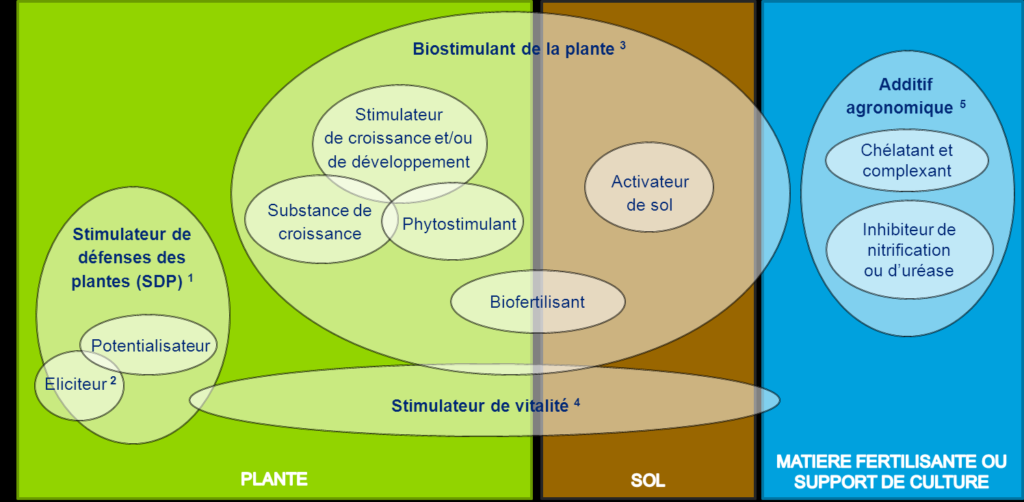

Le mot biostimulant regroupe des notions ou revendications telles que fortifiants, activateurs, antistress ou phytostimulant.

Selon l’EBIC et l’AFAIA, deux associations de professionnels du domaine,

« Les biostimulants se définissent comme des substances et/ou des micro-organismes dont la fonction, lorsqu’appliqués aux plantes ou à la rhizosphère, est la stimulation des processus naturels qui favorisent/améliorent l’absorption ou l’utilisation des nutriments, la tolérance aux stress abiotiques, la qualité ou le rendement de la culture, indépendamment de la présence de nutriments.

Définition proposée par l’EBIC et l’AFAIA

Un produit biostimulant se définit par son mode d’action plus que par la nature de ses constituants, qui peuvent être de natures variées et utilisés seuls ou en combinaisons. Voici quelques exemples de constituants utilisés :

- les extraits de plantes,

- les extraits d’algues,

- les micro-organismes et leurs extraits,

- les acides aminés et protéines hydrolysées,

- les substances humiques ou assimilées (ex : acides humiques, acides fulviques, lignosulfonates),

- les substances minérales non nutritives,

- les biomolécules (ex : enzymes, vitamines, antioxydants).

Comment fonctionnent les biostimulants ?

Ces produits peuvent agir par différents mécanismes en stimulant la physiologie de la plante, en modulant des activités enzymatiques ou des voies hormonales, en induisant la production de métabolites. Certains produits limitent la transpiration des feuilles. D’autres agissent au niveau du sol, sur la dégradation de la matière organique, la régulation de la microflore ou encore la structure du sol.

Voici quelques effets et actions physiologiques de biostimulants :

- La résistance aux stress abiotiques.

- Certains acides aminés peuvent s’associer avec des micronutriments pour former des chélates, ce qui aide la plante à puiser les nutriments dans des sols à pH élevés.

- Les acides humiques peuvent augmenter l’assimilation des minéraux (macro et micro-nutriments) en stimulant les échanges cationiques et améliorer la disponibilité du phosphore en interférant avec la précipitation du phosphate de calcium.

- Les mycorhizes, champignons symbiotiques racinaires qui se rencontrent dans 90% des taxons végétaux, aident notamment à la nutrition phosphatée et à la résistance aux stress abiotiques. De plus, ils permettent de créer un réseau de signalisation souterrain entre les plantes connectées.

- La glycine bétaine et la proline, qui ont des activités antioxydante et osmoprotectante, permettent une protection contre les stress abiotiques.

0 commentaires