Définition générale

En horticulture, le substrat désigne le support sur lequel se développent les végétaux.

Il peut s’agir de sédiments, de roches, de vases naturelles, ou de mélanges artificiels conçus pour répondre à des besoins précis de culture.

Dans le cas des arbres cultivés en pot, le substrat constitue un milieu de vie contrôlé, où la maîtrise de l’irrigation et de la nutrition remplace les équilibres naturels du sol.

Le sol et le substrat : un même rôle, des logiques différentes

Le sol naturel est un système complexe, composé de quatre grandes fractions :

- une phase gazeuse (l’air),

- une phase liquide (l’eau),

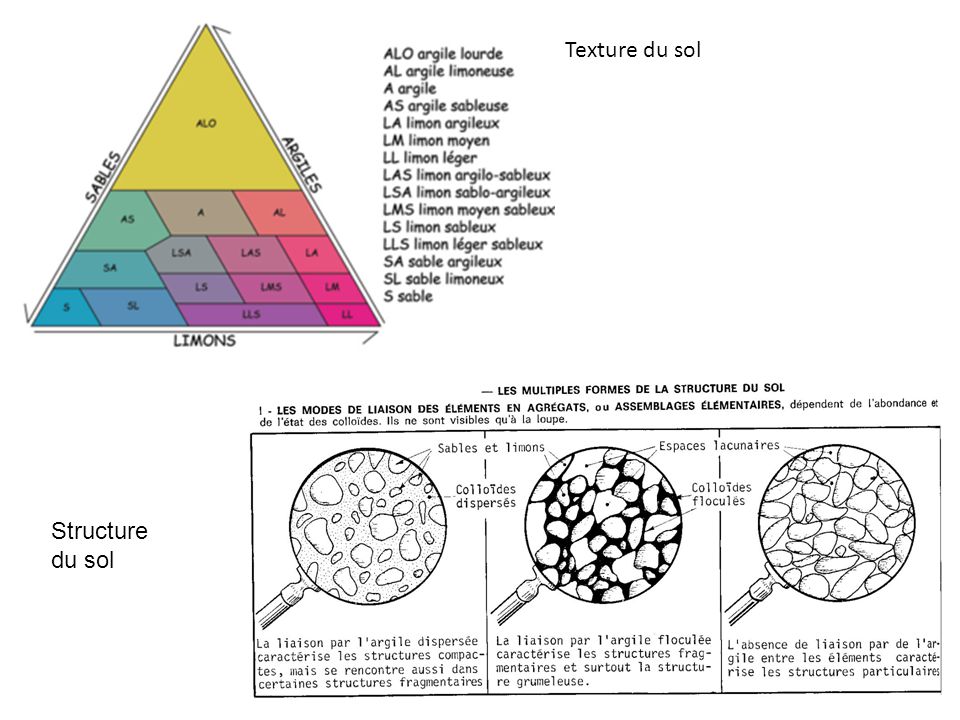

- une phase minérale (sable, limon, argile),

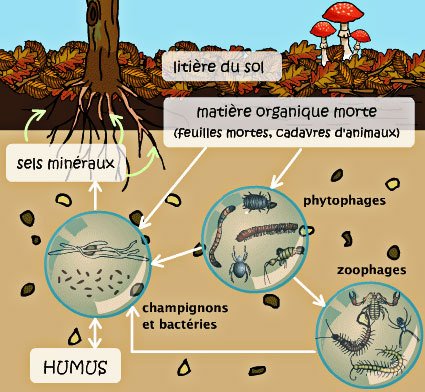

- et une phase organique (micro-organismes, racines, matière en décomposition).

L’agriculteur évalue surtout la texture et la structure du sol, car elles influencent la circulation de l’eau et la rétention des éléments nutritifs.

Dans le cas d’un substrat de culture en pot, ces notions perdent de leur importance : la durabilité, le drainage et la résistance au gel deviennent prioritaires.

Un substrat bien aéré et drainant limite les champignons pathogènes et les pourritures racinaires, tout en favorisant une croissance racinaire fine et active.

La qualité du substrat conditionne donc directement l’état sanitaire et la longévité de l’arbre.

Nous aborderons les aspects biologiques et chimiques dans la Fiche Pratique sur la Fertilisation et nous nous attacherons à l’aspect physique et minéral solide des substrats dans celle-ci.

Les propriétés physiques d’un substrat

La durabilité

La durabilité exprime la résistance du substrat au temps et aux conditions climatiques (gel, dégel, pluie, sécheresse).

Elle dépend également des apports d’engrais, de leur forme chimique, et des amendements organiques utilisés.

Un substrat durable réduit la fréquence des rempotages : un facteur essentiel de stabilité pour les bonsaïs adultes et de continuité de développement pour les jeunes arbres.

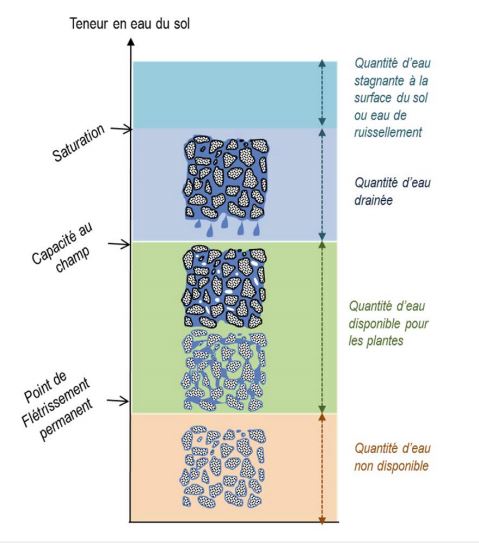

Sa capacité de rétention d’eau

La capacité de rétention en eau correspond à la quantité d’eau réellement disponible pour la plante.

L’eau circule dans le substrat par percolation (drainage gravitaire) ou par mouvements capillaires entre zones humides et sèches.

Les éléments fins retiennent mieux l’eau, mais peuvent la rendre moins disponible pour les racines : c’est la notion de point de flétrissement.

Ainsi, un substrat très drainant est préférable dans une région humide (> 800 mm/an), alors qu’un substrat plus rétenteur conviendra mieux en climat sec (< 600 mm/an).

Un mauvais drainage favorise la pourriture des racines et la présence de larves de tipules, insectes nuisibles aux systèmes racinaires fins.

La porosité du substrat

La porosité totale, idéalement entre 50 % et 60 %, permet à la fois aération, drainage et circulation de l’air.

Les alternances d’arrosage et de sécheresse assurent un échange gazeux bénéfique, stimulant le développement des radicelles.

Certaines roches poreuses comme la pouzzolane ou la pumice permettent même une pénétration racinaire interne, sans stress au rempotage.

Les propriétés chimiques et biologiques

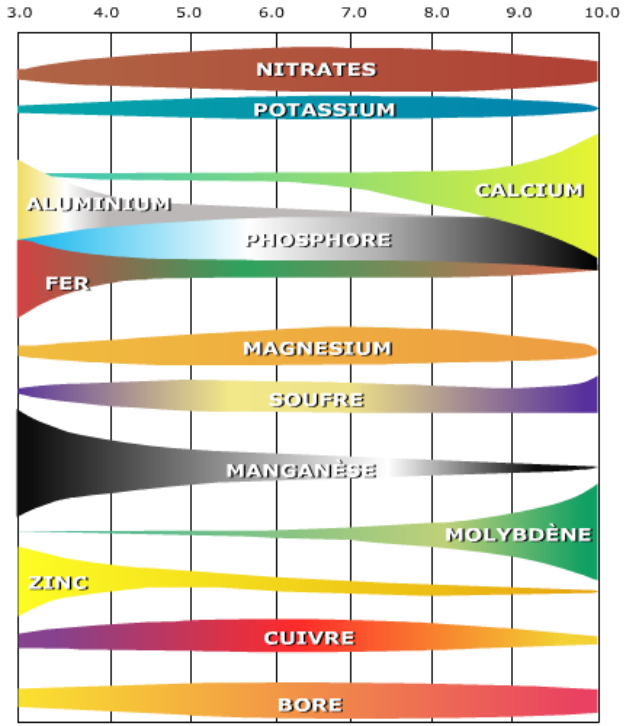

Le pH, ou Potentiel Hydrogène

Le pH mesure l’activité des ions hydrogène (H⁺) dans la solution du substrat.

Il influence la disponibilité des éléments nutritifs et l’équilibre biologique du milieu.

Un pH neutre se situe autour de 6 à 6,5, mais les besoins varient selon les espèces :

- les essences acidophiles (ex. : azalées, pins) préfèrent un pH de 4,5 à 6,

- les espèces calcicoles (ex. : oliviers, buis) tolèrent un pH de 7 à 7,5.

Un pH trop bas favorise la toxicité de l’aluminium, tandis qu’un pH élevé peut bloquer le manganèse, le bore ou le zinc.

Le pH varie avec les saisons et les apports : il doit donc être contrôlé régulièrement.

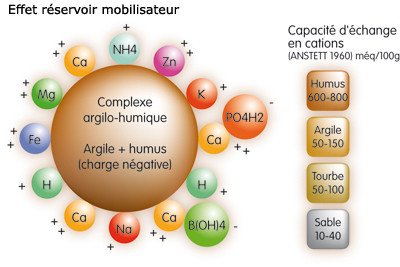

La Capacité d’Échange Cationique, ou C.E.C.

La C.E.C. exprime la capacité d’un substrat à retenir et échanger des cations nutritifs (Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, Na⁺, H⁺).

Elle dépend de la présence de colloïdes minéraux (argile, zéolite) et organiques (humus).

Une C.E.C. élevée stabilise le pH et permet une meilleure régulation de la nutrition minérale.

Les substrats à bonsaï utilisent souvent des zéolithes pour remplacer l’argile, trop instable à long terme.

L’Akadama, seule argile naturelle utilisée en culture de bonsaï, mais se dégrade rapidement au fil des ans.

Le rapport C/N

Le rapport Carbone/Azote (C/N) indique la proportion de carbone (source d’énergie) par rapport à l’azote (élément nutritif).

Un rapport équilibré autour de 30/1 favorise une décomposition efficace de la matière organique.

Un rapport trop élevé ralentit la décomposition ; trop faible, il provoque une libération rapide d’azote, source possible de déséquilibres nutritifs.

Electroconductivité (EC)

L’EC, ou électroconductivité, mesure la teneur en sels dissous dans la solution du substrat.

Elle s’exprime en déciSiemens par mètre (dS/m) et renseigne sur la fertilité globale et la salinité.

- EC trop faible : substrat pauvre, risque de carence.

- EC trop élevée : salinité excessive, stress osmotique, inhibition de l’absorption de l’eau.

La plupart des plantes, y compris les bonsaïs, prospèrent dans une EC comprise entre 0,5 et 3 dS/m.

À retenir

Un bon substrat n’est pas simplement un support : c’est un milieu de vie régulé, où se rencontrent physique, chimie et biologie.

Il doit à la fois drainer, aérer, retenir l’eau et stabiliser les échanges ioniques, tout en résistant au temps.

Sa composition détermine non seulement la vigueur de l’arbre, mais aussi sa résilience face aux variations climatiques et aux stress racinaires.

Bibliographie indicative

- Urban, J. (1997) – Les substrats de culture horticole : bases scientifiques et techniques d’utilisation, Tec & Doc Lavoisier.

- Lemaire, F. (1993) – “Les substrats de culture : évolution physique et chimique.” Revue Horticole, n°337.

- INRAE (2021) – Substrats et amendements : fonctions, interactions et usages en horticulture, dossier en ligne.

- Vacher, J. & Rivière, L. (2015) – Physiologie des sols et substrats de culture, Éditions Educagri.

- Garbaye, J. & Le Tacon, F. (2011) – Interactions biologiques dans le sol et nutrition minérale des plantes, Éditions Quae.

0 commentaires